СУДЬБА СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН

В МАНЬЧЖУРИИ

(1930–1945 ГГ.)

К 60-летию победы над Японией

В.Галицкий,

доктор юридических наук, профессор

П.Щелчков,

генерал-майор в отставке

Полководцы Советской Армии, ученые и публицисты опубликовали в послевоенный период большое количество мемуарных, документальных и литературно-художественных произведений, посвященных разгрому японской армии в августе 1945 г., блестяще проведенным военным операциям наших войск в Маньчжурии, на Южном Сахалине и Курильских островах. Вышло значительное количество исследований о разведывательной и иной подрывной деятельности японских спецслужб против СССР, судьбе японских военнопленных, оказавшихся в 1945 г. в нашей стране.

Советский Союз, верный своим союзническим обязательствам, 9 августа открыл военные действия против Японии – последнего инициатора второй мировой войны. В ходе стремительного наступления советских войск, сил Тихоокеанского флота и Амурской военной флотилии соединения Квантунской армии к концу августа 1945 г. были разгромлены.

После начала войны с Японией отделы НКВД СССР по делам военнопленных при управлениях тыла трех фронтов (Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных) на территории Маньчжурии развернули 19 фронтовых лагерей для военнопленных.

Всего за время операций фронтов они приняли 608 тыс. 360 солдат и офицеров японской армии. Из этого количества к 30 октября 1945 г. на территорию Советского Союза было вывезено 219 тыс. 356 чел. На это же время в пути находилось еще 147 тыс. 822 чел.

На фронтах оставалось 211 тыс. 182 военнопленных.

Анализ докладов руководства МВД правительству позволил прийти к выводу о том, что общее количество захваченных советскими войсками в плен японских солдат и офицеров в ряде случаев указывалось неточно.

Так, согласно докладу правительству СССР, на 12 октября 1956 г. всего взято в плен японцев 639 тыс. 635 чел., в том числе 170 генералов, 26 тыс. 345 офицеров и 613 тыс. 120 унтер-офицеров и рядовых. Из них репатриировано 577 тыс. 567 чел. (138 генералов, 25 тыс. 733 офицера и 551 тыс. 696 унтер-офицеров и рядовых)1.

Однако в докладе на 13 октября того же года сообщаются другие цифры: взято в плен 639 тыс. 776 солдат и офицеров японской армии, из них японцев – 609 тыс. 448 чел., китайцев – 15 тыс. 934, корейцев – 10 тыс. 206, монголов – 3 тыс. 633, маньчжурцев – 486, русских – 58, малайцев – 11 чел.

Всего же по окончательным подсчетам было пленено 640 105 военнослужащих японской армии, из которых было репатриировано на родину 577 194 чел. и умерло в плену по разным причинам 62029 чел.12.

Для этой огромной массы японских военнопленных были созданы условия содержания в соответствии с требованиями международного права.

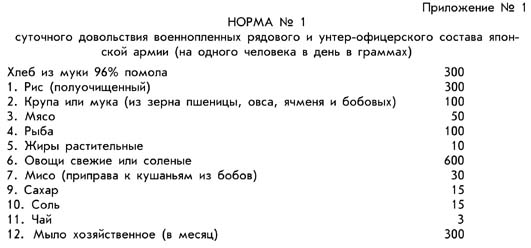

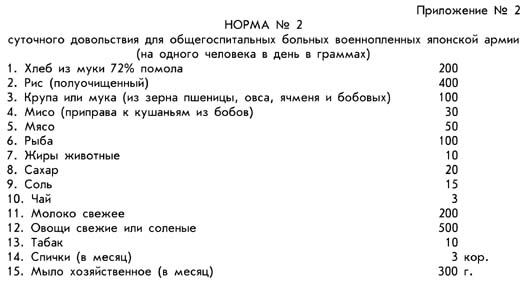

В частности, в приказе НКВД СССР № 001117/0013 от 28 сентября 1945 г. “С объявлением норм продовольственного снабжения для военнопленных японской армии”, подписанным зам. наркома внутренних дел Союза ССР генерал-полковником Чернышовым и начальником Тыла Красной Армии генералом армии Хрулевым, указывалось: “В соответствии с Постановлением ГОКО № 9898сс от 23 августа 1945 г. “О приеме, размещении и трудовом использовании военнопленных японской армии” –

ПРИКАЗЫВАЕМ:

Ввести в действие объявляемые при этом нормы продовольственного снабжения военнопленных японской армии (приложения №№ 1, 2, 3 и 4). Питание интернированных японцев производить по нормам, установленным для военнопленных. Начальникам лагерей НКВД для военнопленных:

а) обеспечить изучение настоящего приказа кадровым составом лагерей;

б) довести нормы питания до военнопленных;

в) установить повседневный контроль за правильным применением норм продовольственного

снабжения военнопленных и обеспечить доведение положенной нормы пайка до

военнопленного.

4. Начальникам тылов фронтов, армий и военных округов, начальникам отделов НКВД по делам о военнопленных при начальниках тылов фронтов:

а)

обеспечить военнопленных в сборных и приемных пунктах и во фронтовых лагерях

положенной нормой продовольственного снабжения;

б)

при этапировании военнопленных обеспечивать в соответствии с приказом начальника

тыла Красной Армии за № 0012 от 31 августа 1945 г.

5. Народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных республик, начальникам УНКВД краев и областей, начальникам лагерей НКВД строго соблюдать установленные настоящим приказом нормы питания военнопленных, добиться высокой производительности их труда и обеспечить выполнение и перевыполнение плановых заданий.

6. Начальнику ГУВС НКВД СССР генерал-лейтенанту интендантской службы тов. Вургафту обеспечить бесперебойное снабжение лагерей НКВД для военнопленных продовольствием в соответствии с объявляемыми нормами.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Для военнопленных, занятых на тяжелых физических работах в хозяйственных органах и лагерях, нормы по сахару и овощам увеличиваются на 25%. Дополнительные нормы хлеба и риса выдаются этим же категориям военнопленных в зависимости от выполнения ими производственных норм.

Выдача увеличивается риса и хлеба в одинаковых количествах: при выработке 50% установленной нормы – на 25 граммов, при выработке от 50 до 80% установленной нормы – на 50 граммов, при выработке от 101% и выше установленной нормы – на 100 граммов, при выработке от 80 до 100% установленной нормы – на 75 граммов.

2. Нормы хлеба и риса для военнопленных, занятых на прочих работах в хозяйственных органах и в лагерях, устанавливаются: хлеба – 300 граммов, риса полуочищенного – 300 граммов (основная норма).

3. Для работающих военнопленных отпускается табак низших сортов из расчета 5 граммов в сутки на одного военнопленного.

4. Витамины выдавать по назначению врачей.

А теперь давайте посмотрим, а как же японская военщина относилась к советским людям, оказавшимся в ее руках?

Казалось бы, подписав 2 сентября 1945 г. акт о капитуляции Японии, воевавшие страны, включая поверженную Страну Восходящего Солнца, подвели черту десятилетиями существовавшему противостоянию и начали жизнь, как говорится, с чистого листа истории.

Но на деле эти надежды далеко не во всем оправдались.

До сих пор не подписан мирный договор между Японией и Россией: между ними формально сохраняется состояние войны. Япония продолжает политику территориальных притязаний на ряд о-вов Курильской гряды и это несмотря на то, что она как в акте о капитуляции от 02.09.1945 г., так и в Сан-Францисском договоре, отказалась от ранее ее оккупированных территорий России.

На разных уровнях, в том числе дипломатическом, общественно-политическими и пропагандистскими акциями со стороны Японии, особенно начиная с периода развала СССР, следуют нередко недобрососедские проявления, напоминающие прежнюю экспансионистскую политику захвата Дальнего Востока и Сибири вплоть до Урала.

Следует напомнить, что Япония в своей внутригосударственной политике начиная с 50-х годов ХХ в. ведет массированную пропаганду не только за возвращение ей Советским Союзом – Россией четырех островов Курильской гряды, а за возвращение северных территорий, под которыми японцы подразумевают не только о-ва Курильской гряды, но и все русское Приморье.

Исходя из этого, считаем, что если российское Правительство пойдет на уступки Японии и в нарушение Конституции РФ передаст Японии 4 острова Курильской гряды, то через некоторое время Япония потребует возвращения ей всех Курил и Южного Сахалина. Мы уж не говорим о том, что всякие территориальные изменения, установленные в результате окончания второй мировой войны, будут свидетельствовать о пересмотре ее результатов, что, исходя из международного права могут сделать только совместно те государства, которые победили в ней агрессоров.

Под нажимом правящих и пропагандистских кругов Японии президент СССР М.С.Горбачев в 1991 г. во время визита в Японию публично выразил “сожаление” в связи со смертью японских военнопленных в лагерях СССР в 1945–1956 гг., а президент России Б.Н.Ельцин в 1993 г. во время аналогичного визита публично принес “глубокие извинения за историческую несправедливость” в отношении этой категории японцев.

Да, в эти годы японские военнопленные находились в СССР далеко не в комфортных условиях: десятки тысяч умерли в лагерях МВД, могилы разбросаны на территории всего СССР, большинство их по прошествии времени оказались безвестными.

Это – суровая правда. Она отражена в опубликованных российских исследованиях1–4.

18 августа 1991 г. подписано “Соглашение между Правительством Японии и Правительством Союза Советских Социалистических Республик о лицах, находившихся в лагерях для военнопленных”.

Согласно этому Соглашению стороны договорились о взаимном принятии мер по выяснению судьбы военнопленных (как японских, так и советских), установлению мест их захоронения и обустройству могил.

Российская сторона провела значительный объем работы, передала японской стороне списки на десятки тысяч умерших военнопленных, справки о реабилитации осужденных японцев, документы и вещественные доказательства, оказавшиеся в некоторых архивных уголовных делах, в том числе копии протоколов допросов нескольких японских генералов о подготовке войны против СССР, предоставила возможность японским делегациям и специалистам посетить известные им места захоронения умерших военнопленных, провести раскопки и эксгумацию трупов, вывезти их в Японию и т.п.

Что касается японской стороны, указанное Соглашение по выполнению взятых на себя обязательств практически осталось лишь декларацией.

Между тем Япония располагает большим объемом документальной базы и при желании, соответствующей политической воле могла бы, опираясь на свои архивы, предоставить сведения о судьбе многих советских граждан, попавших в 1930–1945 гг. по тем или иным причинам в плен японским властям, прежде всего в Маньчжурии.

Обратимся к фактам.

В 1938 г., во время военных событий на о. Хасан, в ходе боевых действий пропали без вести 95 советских военнослужащих5. Как показывает анализ, пропавшие без вести – это граждане Советского Союза, убитые, раненые и взятые в плен японцами на территории, занимавшейся японскими войсками, а потом переходившей из рук в руки.

В 1939 г. во время военных действий на р. Халхин-Гол пропали без вести 2028 советских военнослужащих5. Основное количество пропавших без вести относится к июлю – середине августа 1939 г., когда японские войска вели наступательные операции и углублялись на территорию МНР.

А ведь генерал-лейтенант Хата Х.* на допросе в 1947 г. утверждал, что, будучи в 1939 г. начальником Харбинской японской военной миссии (ЯВМ), он формировал специальные группы из японских офицеров и переводчиков русского языка из числа белоэмигрантов, которые направлялись в район военных действий и осуществляли допросы военнопленных, осмотры трупов “противника” и изъятие у них советских документов. Эти показания не вызывают сомнений в их правдивости.

Наконец, в конце 30-х – первой половине 40-х годов в Маньчжурии оказались по разным причинам сотни советских граждан: одни дезертировали из Красной Армии и погранвойск НКВД, другие, согласно документальным свидетельствам, были на нашей территории захвачены японскими десантами и насильно вывезены в Маньчжурию, третьи оказались там случайно, перепутав ориентиры. Были и граждане, забрасывавшиеся туда органами государственной безопасности и погранотрядами с разведывательными заданиями.

Во всех этих случаях японская сторона ни в те, ни в последующие годы сведений ни по одному советскому гражданину не представила.

Может возникнуть вопрос: был ли у японских властей учет таких лиц? Документы позволяют дать однозначный ответ: в Японии функционировала государственная система их учета, отчетности “низов перед верхами”. Каждый выявленный советский гражданин, оказавшийся в Маньчжурии, подвергался опросам и допросам с составлением протоколов либо пограничной охраной, либо полицией, жандармерией, а часто последовательно всеми ими; после этого такие лица с протоколами допросов передавались ЯВМ, там опросы и допросы возобновлялись.

От провинциальных ЯВМ документы и сведения шли в Харбинскую ЯВМ, как головной орган разведки в Маньчжурии, оттуда – во 2-й (разведывательный) отдел штаба Квантунской армии, а затем – во 2-е (разведывательное) управление Генерального штаба японской армии в г. Токио.

Если можно каким-то образом ссылаться на то, что, дескать, в 1945 г. архивы уничтожены японским властями или захвачены Советской Армией, то этого нельзя сказать о документах генштаба в Токио.

“Просеивание” наших граждан через “решето” японских спецслужб завершалось, как правило, двояко: либо умерщвлением единоличной властью начальника провинциальной ЯВМ, либо по приказу Харбинской ЯВМ направлением в специально созданные в Маньчжурии лагеря. Правда, как исключение из этой системы, некоторые советские граждане подвергались вербовке, а выявленные агенты – перевербовке и засылке в СССР с разведывательными заданиями.

Большинство советских граждан, оказавшихся в Маньчжурии, сосредоточивалось в лагере под названием “Хогоин”.

Об этом лагере в распоряжении компетентных органов России имеется достаточно полная информация, как документальная, так и оперативная.

Что собой представлял указанный лагерь?

“Хогоин” в переводе на русский язык означает “Приют”; в официальной переписке японских властей он именовался “Особым исследовательским отделом”. В то же время, как отмечается в отдельных документах, “Хогоин” являлся подразделением Разведывательного отдела штаба Квантунской армии. Однако многие документы свидетельствуют, что лагерь – это структура Харбинской ЯВМ**, который полностью ей подчинялся и непосредственно из нее поступали приказы в лагерь по всем вопросам его жизнедеятельности и только перед ней он отчитывался. От Харбинской ЯВМ в лагере постоянно находился в обособленном положении ее представитель. В 1945 г. им являлся майор Такая Какудзо.

По показаниям Ябуки Акира***, лагерь “Хогоин” в 1942 г. полностью перешел в подчинение Харбинской ЯВМ. Штаб Квантунской армии в лице сотрудников 2 (разведывательного) отдела иногда проявлял интерес к лагерю: офицерами отдела проводился допрос наиболее информативных лагерников – перебежчиков из СССР, преимущественно инженерно-технических служб Красной Армии.

Создание лагеря “Хогоин”. Начало создания лагеря относится к концу 1937 г. Тогда в г. Харбине, по ул. Кубанской, в доме № 2 был открыт под эгидой 3 отдела Харбинской ЯВМ так называемый “Приют” для перебежчиков и других граждан СССР. Первым его начальником являлся японец по фамилии Кото.

Однако вскоре возможности размещения в этом месте советских граждан оказались недостаточными. Имел значение и тот факт, что из-за проживания в Харбине значительного количества русского населения, размещения в городе иностранных дипломатических представительств, в том числе советского генерального консульства, скрыть наличие лагеря и условия содержания в нем советских граждан оказалось невозможно.

Поэтому 1 сентября 1939 г. лагерь был перемещен в район так называемого “Опытного поля”, в местечко Кобэ, что в 13 км от Харбина.

Перемещение лагеря взяло на себя Харбинское городское управление (местная власть). На его средства было построено кирпичное одноэтажное здание размером 240 кв. м, в котором размещались: казарма на 60 лагерников, 5 комнат для японской администрации, кухня со столовой, баня. Кроме него были построены: 4-квартирный жилой дом для японцев, свинарник, конюшня, гараж, склад и др.

Вся территория лагеря занимала площадь в 1 га. Харбинское городское управление “прирезало” в распоряжение лагеря земельный участок порядка 40 га для выращивания силами лагерников пшеницы, овса и овощных культур. К 1941 г. лагерь имел 11 лошадей, 5 телег, молотилку, сенокосилку, веялку и другой инвентарь. Продукция подсобного хозяйства шла на питание лагерного контингента и лагерной администрации.

Непосредственно сам лагерь был огражден забором высотой до 2,5 м, по верху которого проходила колючая проволока в 4–5 рядов.

Охрана осуществлялась японскими военнослужащими с двух вышек и путем систематических обходов вдоль ограждения патрулями с собаками. С наружной стороны забора по всему периметру был вырыт ров глубиной и шириной в 3 м. Лагерь считался “глубоко секретным” даже для местного населения.

Как уже указывалось выше, лагерь был рассчитан на содержание 60 чел. Однако численность находившихся в нем лиц в разное время значительно менялась: в сентябре 1942 г. она дошла до 150 чел., к концу года – почти до 300, в апреле 1945 г. в нем насчитывалось порядка 170 чел., в августе того года – 140.

Назначение лагеря “Хогоин”. По показаниям во время следствия бывших сотрудников лагеря – его начальника, заместителя, следователей, лиц других категорий, и иным материалам, лагерь предназначался для содержания изменников Родине из числа военнослужащих Красной Армии, перебежавших в Маньчжурию, а также советских гражданских лиц и военнослужащих, оказавшихся в Маньчжурии по иным причинам. В их числе летчики, совершавшие вынужденные посадки самолетов, лица, перешедшие в Маньчжурию с заданиями советских разведывательных органов и все те, кто подозревался в этом.

“Поставщиками” в Харбинскую ЯВМ лиц для решения вопроса о целесообразности их направления в лагерь являлись японские военные миссии в гг. Хайларе, Сахаляне, Цзямусы, Тоан, Кэйнэй, Муданьцзяне, Мишани, Тонэй, Кинто и др.

Основным назначением лагеря являлось:

- изоляция лагерного контингента от внешнего мира;

- выявление и разоблачение лиц, связанных с органами советской разведки;

- получение от содержавшихся в нем советских граждан разведывательной информации о нашей стране по широкому спектру интересов японских спецслужб, нередко по тематике, непосредственно спускавшейся в виде указаний от Харбинской ЯВМ. Превалировали вопросы о состоянии боеготовности, дислокации, численном составе и технической оснащенности пограничных войск и частей Красной Армии на Дальнем Востоке;

- выявление лиц, способных и пригодных к использованию в контрразведывательных целях и переброске в СССР с разведывательными заданиями;

- ведение антисоветской, прояпонской агитации и пропаганды с целью перевоспитания контингента в прояпонском духе.

Все лагерники распределялись по взводам. Их было шесть. В первые два взвода зачислялись бывшие советские военнослужащие, пользовавшиеся доверием со стороны администрации. В третий взвод включались так называемые “разные лица”, в четвертый – “не русские”: грузины, азербайджанцы, армяне и другие, в пятый – только что поступивший контингент, находившийся в проверке, в шестой – наказанные за провинности, а также находившиеся под следствием советские граждане. Командирами взводов назначались лица из числа самих лагерников, которые пользовались полным доверием со стороны Харбинской ЯВМ и лагерной администрации. Таковыми были Игнатов, Баутин, Альденгер, Чернов и др.

Указанные взводы в административном отношении замыкались на начальника лагеря. На него же замыкалось административно-хозяйственное отделение, ведавшее складами, лагерным магазином, столовой, казармой, баней, свинарником, конюшней, птичником и земельным участком по производству сельхозпродукции.

Особняком в структуре лагеря было выделено следственно-агентурное отделение со штатом 12 следователей-агентуристов. Его возглавлял начальник отделения, значившийся в ранге заместителя начальника лагеря, фактически полностью подчинявшийся Харбинской ЯВМ.

Режим содержания в лагере и его карательная система. Жизнь лагеря напоминала собой режим воинской части: подъем, отбой, завтрак, обед, ужин и т.п.

В 1943 г. в лагере был создан карцер (в некоторых документах проходит как “тюрьма” или “гауптвахта”). В него водворялись все вновь поступавшие лица со сроком содержания от 7 до 40 суток, а также те, кто нарушал лагерный режим, намеревался бежать, подозревался японцами в связях с советской разведкой, но не признавался в этом, и те, кто давал уже признательные показания. Немало “неугодных” японцам советских граждан содержалось там по несколько лет, а некоторые водворялись туда “на пожизненно”.

Карцер представлял собой отдельные камеры с цементным полом, без кроватей, умывальников, постельных принадлежностей. Лица, помещавшиеся в эти камеры, могли умываться лишь один раз в неделю, были вовсе лишены прогулок, бани, возможности стрижки волос.

Начальник лагеря Иидзима Иосио**** во время следствия на допросах неоднократно предпринимал попытки приукрасить обстановку в лагере, заявлял, что со стороны Харбинской ЯВМ следовали указания и приказы о недопущении мер физического воздействия к лагерному контингенту.

Однако другие арестованные по делу японцы, да и он сам, будучи уличен во лжи, давали показания о широко распространенной практике применения изуверских методов насилия и пыток. Особенно это относится с 1930-х по 1944 г.

В их числе практиковались:

- нередко насильное вливание в рот допрашиваемого большого количества воды (до ведра) при зажатом носе;

- избиение кулаками, палками;

- многочисленные уколы в тело специальными иголками;

- изнурительные длительные допросы ночами без сна допрашиваемых, со сменой следователей.

В “Основных положениях допроса военнослужащих” указывалось, что лица, “сдавшиеся в плен, перебежчики, а также бежавшие к нам мирные жители… допрашиваются применительно к методам ведения следствия и допроса военнопленных. … Иногда, в зависимости от обстановки, выгодно применять пытку. … Пытка, применение физического страдания, должно продолжаться таким образом, чтобы не было иных способов избавиться от страданий, кроме дачи правдивых показаний”4.

Основным исполнителем таких методов ведения допросов являлось следственно-агентурное отделение лагеря. Последним его начальником являлся Ямагиси К.*****.

В документах подробно зафиксированы, например, методы пыток, применявшиеся в лагере “Хогоин” к Демченко И.И.****** . Они выражались в выворачивании рук назад, подвешивании тела на руках к потолку, укалывании иголками, применении электрического тока, избиении ремнем и палками, вливании в рот целого ведра воды. Подобные методы пыток в лагере в 1944 г. применялись также к Кочневу И.А.*******.

В документах излагаются факты пыток и в отношении других советских граждан.

К тем лицам, которые не шли на сотрудничество с японскими спецслужбами или не были пригодны для этого, применялись, наряду с пытками, такие меры, как:

- направление их из лагеря “в другие места”. В 1944 г., например, группу из 50 чел. направили на работы в угольные шахты;

- выявленные агенты советской разведки как разоблаченные, так и не признавшиеся в связях со спецслужбами СССР, но подозревавшиеся в этом, а также намеревавшиеся бежать из лагеря направлялись в так называемый 731 отряд, испытывавший бактериологическое оружие, для физического уничтожения (путем впрыскивания шприцом бактерий чумы, холеры и др.).

– 15 августа 1945 г., когда уже был объявлен акт о капитуляции Японии, выяснилось, что 4 лагерника, включенные в список на уничтожение в 731 отряде, по ошибке лагерных должностных лиц оказались не вывезенными туда. Последовал приказ Иидзима И. об их расстреле на месте. Этот акт был совершен 16 августа в 300–400 м от лагеря. Советские граждане были предварительно переодеты в японскую форму одежды; трупы зарыты в двух могилах. В числе расстрелянных были Чумаченко, Полунин, Подсатия и Смирнов*********.

В документах зафиксирован также факт умерщвления советского гражданина в госпитале № 7, дислоцированном вблизи лагеря, двукратной инъекцией ядовитого вещества. Такая мера физического уничтожения применена по приказу начальника лагеря к Задедюриной Е.П., находившейся в этом госпитале на излечении********** .

Вывоз советских граждан на умерщвление в 731 отряд осуществлялся не только лагерем “Хогоин”. Направление туда советских граждан проводилось также непосредственно территориальными ЯВМ. Так, только Сахалянской ЯВМ за период с июня 1943 г. по середину августа 1945 г., минуя “Хогоин”, отправлено в этот отряд около 30 лиц.

Вместе с тем к лицам, проявлявшим преданность японским властям, применялись “поощрительные” меры: групповой вывоз в Харбин в увеселительные места и “публичные дома”. Некоторым лагерникам по ходатайству администрации с согласия Харбинской ЯВМ выдавались паспорта эмигрантов, ряд лиц назначался в лагере “охранниками”, командирами взводов, их заместителями, бригадирами и т.п.

По показаниям Ямагаси Кендзо (протокол допроса от 13.01. 1947 г.), “для того, чтобы направить из “Хогоин” в 731 отряд для уничтожения советского человека существовал следующий, установленный вышеуказанной миссией (начальником ее одно время являлся генерал-майор Акигуса Сиона), порядок: за моей подписью, как начальника агентурно-следственного отделения “Хогоин” составлялось мотивированное постановление... Такое постановление мною докладывалось начальнику “Хогоин” до осени 1944 г. подполковнику Танака, а позже его приемнику майору Иидзима, которые соглашались с мотивировкой постановления, докладывали его начальнику Харбинской военной миссии генерал-майору Дой Акио, а в последнее время генерал-майору Акигуса Сиону. Последние, утверждая указанный документ, накладывали доподлинно следующую визу: “направить в 731 отряд”.

Таким образом, обреченные на смерть русские люди из лагеря “Хогоин” направлялись в 731 отряд для истребления”.

На этом же допросе Ямагаси Кендзи был задан вопрос: “Японское правительство знало о таком варварском истреблении советских людей?”, Ямагаси ответил: “Несомненно и осуществлялось такое истребление советских людей с ведома и санкции японского правительства, однако доказать это я не в состоянии, так как каких-либо правительственных документов по существу в “Хогоин” мы не получали”.

В этой связи отметим, что, несмотря на тяжелые условия содержания японских военнопленных в СССР в 1945–1956 гг., к ним подобные меры физического воздействия и тем более умерщвления отравляющими биологическими средствами не применялись.

В отличие от японских порядков, когда судьба советских граждан зависела исключительно от японских карательных органов и отдельных должностных лиц, японские военнопленные в СССР имели возможность обращаться с жалобами на несправедливости и произвол в адрес прокуроров, высших органов власти, подавать апелляции в суды и военные трибуналы о пересмотре вынесенных обвинительных приговоров. В ряде случаев в ходе проверки жалоб и апелляций вскрывались факты злоупотреблений властью. Согласно документам, реагирование на них со стороны руководства НКВД–МВД было незамедлительным, вплоть до возбуждения уголовных дел и предания суду должностных лиц правоохранительных органов.

Агентурно-оперативная работа японских спецслужб в лагере “Хогоин”. Оперативное сопровождение следственных, режимных, административно-хозяйственных, идеологических мер осуществлялось с использованием разветвленной во всех лагерных структурах агентурно-осведомительской сети. Агенты и осведомители были как из числа обслуживающего персонала, в большинстве своем выходцев харбинской белой эмиграции, так и лиц, содержавшихся в лагере.

К примеру, в 1943–1945 годах Сиода Сиро, работавший в лагере, имел на личной связи порядка 10 агентов и осведомителей из выходцев белой эмиграции (обслуживавших лагерь в качестве старших бараков и бригадиров) и 5 агентов и осведомителей из числа содержавшихся в лагере советских граждан. Вербовки лагерников осуществлялись обычно устным согласием вербуемого лица без отбора подписки. Лишь наиболее ценным агентам и осведомителям присваивался псевдоним, остальные представляли информацию в письменном виде под своими фамилиями.

В ходе общения с солагерниками многие агенты и осведомители раскрывали свою связь с японцами, сообщали присвоенные им псевдонимы, в итоге причастность выходцев из белой эмиграции и лагерников к японским спецслужбам становилась известной большому кругу лиц, содержавшихся в лагере. Это позволило органам советской контрразведки в 1945–1946 гг. арестовать многих агентов и осведомителей из числа бывших лагерников “Хогоина” и привлечь их к уголовной ответственности.

Через агентов и осведомителей собиралась самая разнообразная информация: не только выявление советских агентов, намерений некоторых лагерников к организации побегов, но и сведений о том, насколько эффективной являлась прояпонская агитация, отношения лиц к трудовой деятельности в подсобном хозяйстве, установленному режиму содержания в лагере и т.п. Была установлена тотальная слежка за каждым лицом.

Подобранные из числа лагерников советские граждане, пригодные для заброски в СССР с разведывательными заданиями, как правило, выводились из лагеря и передавались в непосредственное подчинение Харбинской ЯВМ. Сотрудники миссии осуществляли как их вербовку, подготовку, так и саму заброску. Такая практика имела широкое распространение в 30-х – начале 40-х годов, однако в 1944–1945 гг. задача подбора лиц, пригодных для разведывательной деятельности против СССР, перед администрацией лагеря уже не ставилась. В этот период вербовка лагерников в качестве агентов и осведомителей сосредоточивалась целиком на внутрилагерных интересах.

Несколько иначе проводились вербовки выходцев белой эмиграции. По показаниям Ичикава К.***********, от них отбиралась подписка обычно стандартного содержания: “Я (фамилия и.о.), как русский белоэмигрант, даю обещание бороться против Советского Союза и, несмотря ни на какие опасности, точно выполнять все приказы командования. О моем сотрудничестве с японскими разведорганами обязуюсь никому не разглашать”. Как правило, им присваивался псевдоним.

Ликвидация лагеря “Хогоин”. После объявления акта о капитуляции Японии, из Харбинской ЯВМ последовало указание руководству лагеря о его ликвидации. Всем лагерникам было объявлено, что они по своему усмотрению могут выехать в любое место на постоянное или временное жительство. Это указание было выполнено. Значительная часть направилась в Харбин и Чанчунь. Некоторые лица ушли на территорию Китая, контролируемую 8-й Народной Республиканской Армией, часть – в Корею.

Вместе с тем, чтобы скрыть следы злодеяний в отношении советских граждан, по приказу начальника Харбинской ЯВМ Акикуса************, 17 августа 1945 г. все здания лагеря, мебель, имевшееся обмундирование и “лишние документы” на лагерников были сожжены.

Следует отметить, что органы безопасности СССР (территориальной и военной контрразведки), располагая материалами об изменниках Родине, бежавших в 30–40 годы в Маньчжурию, значительную часть этих лиц задержали и подвергли уголовному преследованию. Приведены в исполнение ранее вынесенные заочно приговоры о применении высшей меры наказания – расстрела. В большинстве случаев это касалось бывших военнослужащих Красной Армии и пограничных войск НКВД, пик бегства которых в Маньчжурию относился к 1941–1942 гг., вплоть до разгрома войск фашистской Германии под Сталинградом.

Об отряде № 731. В 1949 г. в Хабаровске проходил судебный процесс над его руководителями.

Отряд № 731 официально назывался “отделом противоэпидемического снабжения водой Квантунской армии”. Фактически же основной задачей являлось проведение секретных научно-исследовательских работ по вопросам ведения бактериологической войны.

Располагался отряд на ст. Пань-Фан, недалеко от г. Харбина. Имелся так называемый “главный корпус”, во внутреннем дворе которого располагалось двухэтажное здание – внутренняя тюрьма. Все помещения отряда были окружены земляным валом с проволочной изгородью, через которую пропускался ток высокого напряжения. Существовала, по выражению сотрудников отряда, “тщательная охрана”, вход в отряд осуществлялся только по специальным пропускам, подписываемым единственным лицом – командующим Квантунской армией. Вокруг ограждения была установлена специальная “запретная зона”.

Архивные материалы свидетельствуют, что данный отряд функционировал уже в 1939 г., он тогда находился в составе японских войск во время военных действий на р. Халхин-Гол.

По показаниям ряда японцев, служивших в этом отряде, ежемесячно в нем производилось около 600–900 кг бактерий чумы, 1200 кг бактерий сибирской язвы или 1 т бактерий тифа. Было налажено также производство бактерий газовой гангрены.

Опыты над людьми (заражение их бактериями) осуществлялись разными способами, в том числе: через крыс, мышей и блох, размножение которых было поставлено “на поток”; путем “прививок” растворов с бактериями приговоренным к смерти; на специальных полевых полигонах организацией “бактериологического дождя” и сбрасыванием бактериологических “бомб”; через открытые раны на теле, что осуществлялось осколочными поражениями при взрывах снарядов (люди привязывались к деревьям, металлическим столбам в обнаженном виде).

Отряд имел свой полигон на ст. Анда. Наряду с этим он ежегодно выезжал в так называемые “экспедиции”, в частности, в 1939–1942 гг. в Центральный Китай и на границу с Монгольской Народной Республикой.

Все содержавшиеся в тюрьме лица числились не по фамилиям, а по номерам.

Деятельность отряда по умерщвлению людей велась в массовом порядке: во внутренней тюрьме постоянно содержались 150–200 чел., при уменьшении их количества следовал запрос в Харбинское полицейское управление о направлении новых партий заключенных. Речь в данном случае шла о китайцах и корейцах, жителях Маньчжурии, которые “приговаривались” за уголовные преступления (убийства, кражи, грабежи и т.п.) к смертной казни.

Прямое отношение к деятельности отряда имела и Харбинская военная миссия. По ее указанию и приказу начальника лагеря “Хогоин”, где содержались советские граждане, попавшие в Маньчжурию по тем или иным причинам, в отряд направлялись на уничтожение партии в несколько десятков таких лиц.

При приближении войск Красной Армии к г. Хайлину в августе 1945 г. были сожжены все документы отряда, здания и сооружения, запасы продуктов, обмундирования, уничтожены крысы и блохи, предназначавшиеся для заражения смертников.

В статье авторы сосредоточили внимание на лагере “Хогоин”. Удалось пофамильно выявить около 200 советских граждан, прошедших через него. Известно также, что наподобие “Хогоина” существовал лагерь в Ванябао.

Нохара Х.************* на следствии в 1947 г. показал, что в этом лагере в 1943 г. содержалось около 50 бывших военнослужащих Красной Армии и армии МНР, в основном монголов и бурят.

Авторам публикации удалось пофамильно выявить порядка 70 советских граждан, оказавшихся в Маньчжурии во власти японских карательных органов, место содержания которых и их судьбу установить пока не удалось. Достоверно известно, что японском плену оказались 6 пограничников и военнослужащих Красной Армии (Алдабаев И.С., Артобив Ш., Гузеватый И.П., Дроб Е.Г., Кайбарышев Б.А., Матвеев П.А.), один местный житель (Литвинов П.А.), а также 5 военных летчиков, совершивших вынужденные посадки самолетов в Маньчжурии или сбитых в воздуш- ных боях (Алаткин А.Н., Гусаров Б.С., Домнин М.А., Минский Ф., Попов Л.Н.).

По мнению авторов, в вопросе о судьбе советских граждан основным документом, регламентирующим эту проблему, является межправительственное Соглашение от 18 августа 1991 г.

Можно отметить, что японская сторона активно воспользовалась его положениями. Посольство Японии в Москве получило через МИД России возможность неоднократных личных встреч с ответственными сотрудниками ряда министерств и архивов РФ, включая ФСБ, поставить вопрос о получении полного списка подданных Японии как военнопленных, так и интернированных в 1945 г.

Вначале речь шла об умерших в лагерях на территории СССР, а затем обо всех японцах, оказавшихся в плену (называлась цифра 600 тыс., потом 500 тыс. чел.), их личных вещах и документах.

В апреле 1998 г. Ассоциацией бывших японских военнопленных эта просьба была расширена: дополнена необходимостью передачи японской стороне копий личных дел на всех бывших военнопленных, а также целесообразностью посещения сотрудниками посольства России в Токио родственников японских военнопленных, подвергавшихся уголовному преследованию, впоследствии реабилитированных, для выражения им “извинений”.

Вопросы о необходимости ускорения передачи японской стороне материалов на бывших имались японской стороной и в последующие годы, многие из которых вытекают из межправительственного Соглашения. Просьбы японской стороны можно понять.

Однако данное Соглашение накладывает аналогичные обязанности и на японскую сторону в части представления России данных о советских гражданах, оказавшихся на территории, оккупированной Японией, в частности Маньчжурии. Ни по одному нашему гражданину и его судьбе Япония сведений и материалов не представила.

Отмечая 60-летие победы над Японией в 1945 г., капитуляцию страны перед союзническими армиями СССР, США и Англии закономерно поставить вопрос о необходимости строгого и в полном объеме выполнения правящими кругами Японии взятых ими обязательств о предоставлении нашей стране сведений и материалов обо всех советских гражданах, оказавшихся под властью японской военщины и японских спецслужб.

В частности, о 95 советских военнослужащих, пропавших без вести во время событий у о. Хасан в 1938 г., о 2028 наших военнослужащих, пропавших без вести во время военных действий у р. Халхин-Гол в 1939 г., о многих сотнях советских граждан, попавших в Маньчжурию по тем или иным причинам и оказавшихся на положении военнопленных, их судьбе и местах захоронения убитых, умерщвленных и умерших вследствие ранений.

Это было бы достойным реагированием Японии, чему пример дают власти ФРГ.

С другой стороны, в местах содержания, умерщвления и захоронения умерших от ран и другим причинам советских граждан было бы правильным установить памятники и другие отличительные знаки жертвам японской военщины, отдавшим свою жизнь в борьбе с японскими милитаристами. Это было бы проявлением того, что современная Япония осуждает агрессивный милитаристский курс прежних правящих кругов и отказывается от политики, которая проводилась в отношении нашей страны в довоенные и военные годы.

И последнее. Некоторых советских граждан, отдавших свою жизнь в японском

плену и оставшихся до конца преданными своей Родине, вполне оправдано наградить

посмертно медалью “За победу над Японией”.

Примечания

1

Военнопленные

в СССР. 1939-1956. Документы и материалы.

2

Галицкий

В.П. Японские военнопленные в СССР: правда и домыслы // Военно-исторический

журнал. 1991. № 4.

3

Карасёв

С.В. Японские военнопленные на территории Читинской области (1945–1949).

Иркутск, 2003. С. 204.

4

Книга-мартиролог

“Хотелось бы всех поименно назвать”. Комсомольск-на-Амуре, 2002. (не ранее).

5

Книга

Памяти. Т. 1, 1923–1939 гг. М.: “Патриот”, М. 1998. С. 122, 189.

*

Хата Хикосабуро, 1890 г.р., бывш. начальник Харбинской ЯВМ, в последующем

начальник штаба Квантунской армии; в 1947 г. осужден к 25 годам ИТЛ.

**

Под

названием ЯВМ скрывалась японская разведка.

***

Ябуки

Акира, 1911 г.р., уроженец префектуры Ибараси, в 1941–1944 гг. – сотрудник

Харбинской ЯВМ; в 1951 г. осужден к 25 годам ИТЛ.

****

Иидзима

Иосио, 1917 г.р. – уроженец уезда Гумма, начальник лагеря “Хогоин” с января

по середину августа 1945 г., майор, осужден в 1948 г. к 25 годам ИТЛ.

*****

Ямагиси

Кендзи, 1916 г.р. – уроженец префектуры Ниигата, осужден в 1948 г. к 25

годам ИТЛ.

******

Демченко

Иван Иванович, 1919 г.р. – уроженец Омской области, бывший красноармеец

278 полка 40 стрелковой дивизии. 24.07.1940 г. бежал в Маньчжурию, длительное

время содержался в лагере “Хогоин”, за измену Родине 17.10.1940 г. заочно

осужден к высшей мере наказания (ВМН).

*******

Кочнев

Иван Александрович, 1919 г.р. – бывший красноармеец рабочей колонны № 2294,

бежал в Маньчжурию 08.07.1942 г.

********

Танизаки

Сигетоси – с июля 1944 г. по день капитуляции Японии в августе 1945 г.

следователь в лагере “Хогоин”, осужден к 20 годам ИТЛ.

*********

Чумаченко

Дмитрий Михайлович, 1893 г.р. – уроженец Одесской области, священник, оказался

в Маньчжурии 15.12.1944 г.; будучи задержанным, многократно допрашивался

Сахалянской ЯВМ и в лагере “Хогоин”; в связях с советской разведкой не

признался;

Полунин Валентин Федорович, 1918 г.р., урож. Курской области, оказался

в Маньчжурии 03.04.1943 г., в лагере использовался в качестве агронома;

Смирнов, без других установочных данных:

- возможно: Смирнов Алексей Савельевич, оказавшийся в Маньчжурии в августе 1941 г.;

- возможно: Смирнов Федор Григорьевич, 1902 г.р.– уроженец Башкирской АССР, оказавшийся в Маньчжурии в июне 1944 г.;

- по материалам проходит ряд других Смирновых;

********** Задедюрина Елизавета Петровна, 1923 г.р. – уроженка г. Тобольска, оказалась в Маньчжурии 15.12.1944 г., в лагере была известна по имени “Лиза”.

*********** Ичикава Киндзю, 1916 г.р. – уроженец о-ва Хонсю, майор, один из руководителей Харбинской ЯВМ; осужден в 1947 г. к ВМН.

************ Акикуса Шун, 1894 г.р. – уроженец префектуры Гумма, генерал-майор, в 1948 г. осужден по ст. 58-6, 58-11 УК РСФСР к 25 годам тюремного заключения, умер 22.03.1949 г., захоронен во Владимире.

************* Нохара Хирооки, 1910 г.р. – уроженец г. Асахигава, подполковник, в 1939–1942, 1943–1945 гг. ответственный сотрудник разведывательной структуры штаба Квантунской армии и Генштаба Японии; в 1947 г. осужден к ВМН.